ATD 2016報告-パフォーマンス重視の研修アンケートと今後の人材開発指標

2016.0902

ここでは、パフォーマンス重視の研修アンケートと今後の人材開発指標について解説します。

目次

●まとめ

1.よくある研修アンケートの問題点:カークパトリックの4レベル批判

2.パフォーマンス重視の研修アンケート

3.今後の人材開発指標が問われている

●まとめ

|

Will Thalheimerは、新著Performance-Focused Smile Sheet (2016)の内容をもとにATDで “Utilizing Radically Improved Smile Sheets to Improve Learning Results” というセッションを行いました。Thalheimerのカークパトリックモデル批判はかなり厳しいものですが、最新の学術的な知見を踏まえており、説得力があります。

1よくある研修アンケートの問題点:カークパトリックの4レベル批判

Thalheimerは、従来型の研修アンケートの問題点をたくさんあげていますが、ここでは代表的なものを3つ取り上げます。

ひとつは、従来型の研修アンケートが拠り所としているカークパトリックの4レベルは学習から成果に至るまでのプロセスや要因を単純化しすぎているというものです。

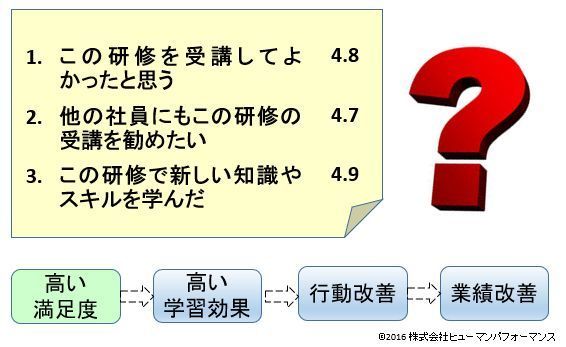

人材開発を担当したことのある人であれば、下記図表1のように研修アンケートが高得点でも必ずしも職場での行動改善や業績改善につながらない経験があると思います。

図表1研修効果測定 研修アンケートで何がわかるのか?

組織業績が改善するためには、少なくとも「学習⇒記憶(職場で思い出す)⇒実務での活用⇒個人の業績改善⇒組織業績改善」という大きな流れがあり、職場でのフォローや実務を通じた学びといった要因も関連してきます。カークパトリックのモデルではそのあたりが考慮されていないという指摘です。

Thalheimerはこのプロセスと主な要因をLearning Landscapeという独自のモデルにまとめ、Webinarでわかりやすく楽しく解説しています。

Webinar(15分前後で楽しい)

The Learning Landscape Model by Dr. Will Thalheimer

ふたつ目は、すでに学術的には「『レベル1:反応』と『レベル2:学習』の相関はほとんどない」とする研究成果がいくつかあることをあげています。

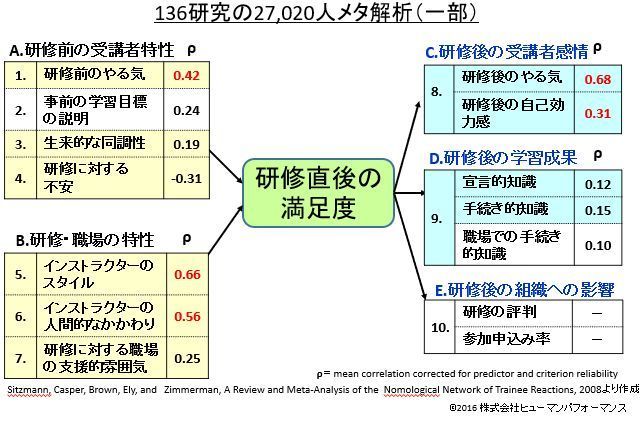

Thalheimerが紹介したメタ解析のひとつが下記図表2のSitzmannらの研究です。メタ解析は、過去の研究結果を統計的な整合性をとって解析するので、単発の実証的な研究よりも精度の高い結果を得られるといわれています。原文を見て驚きましたが、なんと136の研究、サンプル27,020人のメタ解析です。

図表2 研修効果測定 アンケート結果と学習成果・職場の行動

解析結果をざっくりと言うと、次のようになります。

- 研修前の受講者の「やる気」「生来的な同調性」「研修に対する不安」は、「研修直後の満足度」と相関がある。

- 研修中のインストラクターの「スタイル」や「人間的なかかわり」、「研修に対する職場の支援的な雰囲気」は、「研修直後の満足度」と相関がある。

- 受講者の「研修直後の満足度」が高いと研修後の「やる気」や「自己効力感」も高まる。

- 「研修直後の満足度」と学習成果である「職場での手続き的知識(スキル的なもの)」は因果関係にない。「職場での手続き的知識」を見るのには「研修直後の満足度」より「研修後の自己効力感」の方が役に立つ。

Thalheimerはこの結果から「研修直後の満足度(レベル1)と学習成果(レベル2)は関係ない」と主張しています。というのは、上記の図の「D研修後の学習成果」の相関係数(ρ:ロー)がいずれも0.15以下と低いからです。さらに、Alligerらの別のメタ解析結果(1997)では明確に無相関(r=0.09)という結果もあり、カークパトリックの「満足度が高ければ学習成果も高い」という前提は否定されていると主張しています。

ただし、論文の著者Sitzmannたちは、回帰分析の結果も踏まえると「満足度と学習は無関係とは言えない」という立場をとっています。

ご関心のある方は以下の論文を参照してください。

- A Meta-Analysis of the Relations among Training Criteria (1997)

- A Review and Meta-Analysis of the Nomological Network of Trainee Reactions(2008)

以下はこれらのメタ解析の仮説の背景がわかる論文です。

- THE SCIENCE OF TRAINING: A Decade of Progress (2001)

- The Science of Training and Development in Organizations: What Matters in Practice (2012)

3つめは、よくあるアンケートの設問と選択肢(リッカート尺度)の問題です。たとえば、「この研修を受講してよかったと思う」という設問に、選択肢「5.まったくそう思う、4.ややそう思う~1.まったくそう思わない」の5段階で答えるパターンです。

Thalheimerはこうした受講者の主観を数値化し、その平均点に意味があるのかと問いかけています。さらに、そもそも受講者にポジティブな回答を促すバイアスのかかった設問が多いことも問題だと指摘しています。そして、こうした研修アンケートの数字は経営にとって本当に意味のある情報なのかと批判しています。

2.研修効果測定 パフォーマンス重視の研修アンケート

それではこうした問題点を解消し、パフォーマンス重視の研修アンケートにするためにはどのようにすればよいのでしょうか?Thalheimerは、どんな測定ツールにも限界があるのを認めた上で、カークパトリックモデルにとらわれない研修アンケートの設計を提案しています。ポイントはふたつあります。

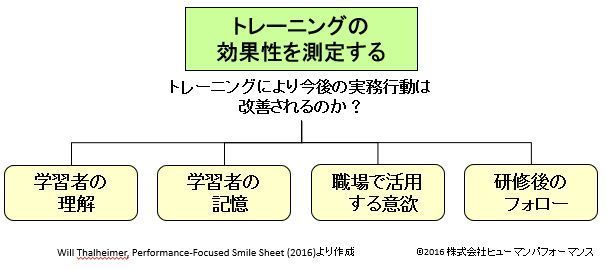

ひとつは、「トレーニングの効果性」を測定するアンケート、つまり、トレーニングにより学習者の実務行動が改善されるための構造的な要因を取り込んだアンケートをつくるということです。

具体的には、図表3のように「トレーニング効果性」には4本柱があり、①学習者の理解、②学習者の記憶、③学習者の職場で活用する意欲、④研修後のフォローで構成されます。この4つがそろえば学習したことを職場で実務行動に活用し、パフォーマンスが改善するというわけです。

図表3 研修効果測定 研修アンケートの設計

話が細かくなりすぎるのでここでは大枠にとどめますが、実際はこの4つをさらに要素分解しています。たとえば、「学習者の理解」の下に「①研修参画度」があり、さらにその下に「①学習者の意欲、②インストラクターの信頼度、③学習する気になる環境」があるという感じです。

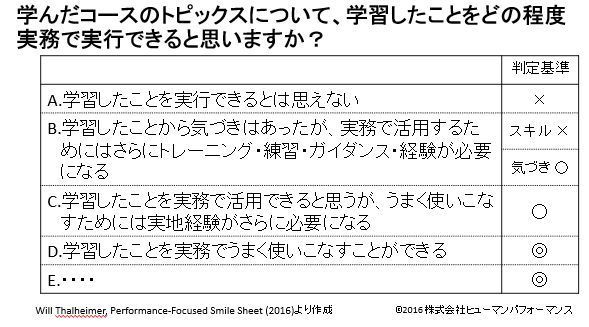

著書ではこの4つの切り口、また、それぞれの下位の要素に対応した具体的なアンケート設問例が多数解説されています。演習を含めると全部で32例ありますが、そのうちのひとつだけ、総合評価の例をみてみましょう。

図表4 研修効果測定 研修アンケート 総合評価の質問例

図表4のように、よくある研修アンケートの「総合評価として満足したか?」ではなく、「学習したことを職場で実行する」ことを前提にした設問になっています。右端の判定基準というのは、コースとしての成否を判断する基準です。Aは不合格、Bはスキル研修であれば不合格ですが、気づきの研修であれば合格という具合です。この判断基準はアンケート集計後に数字を見て決めるのではなく、研修の事前にアンケートを作るときに決めるものです。

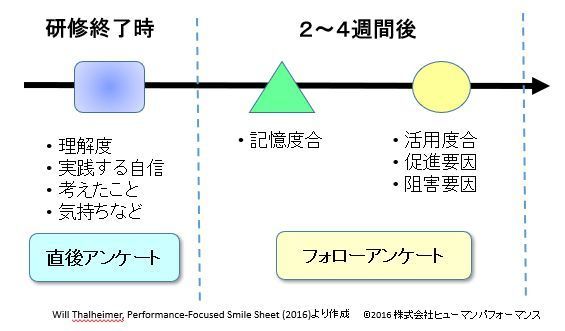

Thalheimerがパフォーマンス重視の研修アンケートでもうひとつ提案しているのがフォローアンケート(Delayed Smile Sheet)です。図表5のように、学習したことの記憶や職場での活用の度合を測定するのであれば、職場に戻って2~4週間後が適切だということです。たとえば、カークパトリックのレベル2(学習)は研修中にテストやロールプレイなどで測定しますが、パフォーマンス重視でいえば職場で実際にその内容を思い出せるかどうかがより重要というわけです。

図表5 研修効果測定の内容とタイミング

フォローアンケートについては、カークパトリックの新4レベルやブンリンカホフのSCMでも提案されていますので、人材開発のルーチンとして定着させたいものです。

とはいえ、忙しい職場で「またアンケートを取るのか?」という学習者の声もあると思います。このあたりはLMSの使い勝手がよくなり、フォローアンケートの項目数を絞り、質問内容が洗練されていくと抵抗感が薄れると思います。個人的にはブンリンカホフのSCMの考え方が忙しい職場に最も適していると思います。

余談ですが、Thalheimerは年間200本の学術論文を読んでいるそうで、とにかく学術的な知見が豊富です。しかも、ユーモアにあふれており、堅い内容を軟らかく解説しています。それがよくわかるのが下記のWebinarです。その他にもWebサイトでは非常に参考になるコンテンツが多数ありますので、ぜひチェックすることをお勧めします。

Webinar(15分前後で楽しい)

Learning Objectives -- A Research-Inspired Odyssey

Linking Training to Performance

3.今後の人材開発指標が問われている

「今更研修アンケートかよ?」という方がほとんどだと思いますが、もう一度貴社の研修アンケートの設問を見直すといかがでしょう?パフォーマンス重視の設計になっているでしょうか?集計結果は経営から有益な情報だと喜ばれているでしょうか?

研修アンケートを掘り下げていくと、「人材開発部門の成果を見る指標は何か?」という問いにぶつかると思います。そして、今はそれが強く問われているような気がします。

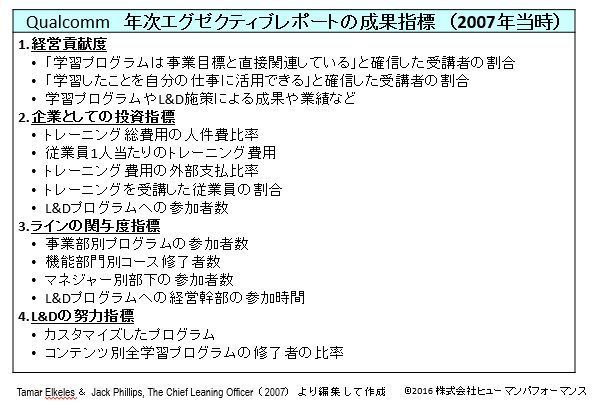

次図表6の人材開発指標の例は少し古いのですが、Tamar Elkeles (Qualcomm 元CLO)とROIのJ.J.フィリップスの共著The Chief Leaning Officer(2007)に出ていたものを独断と偏見で整理し、見出しをつけたものです。恐縮ですが、原書にはこういう見出しはありませんので、ご了承ください

図表6 研修効果測定の指標と人材開発成果指標

もし、こういう指標が並んだ学習部門の年次報告があるといかがでしょうか?少なくとも部門としてどのような貢献をしたのかわかりやすくなると思います。お気づきのように、この中には「研修コース別の満足度」はまったくありません。

先に見た研修の効果性の議論は重要ですが、その前提は講師が実施するという旧来型のクラスの学習ですし、学習部門の内向きの指標です。一方で、現在はテクノロジーを活用したHRやL&D(Learning & Development)が急速に進展しています。経営や従業員が求めているものも変化しているはずです。

個人的には、ElkelesやJosh Bersin (Deloitte)の議論を見聞きすると、先の4レベルに終始した議論はやや20世紀的なものという気がします。

Elkelesは、現在はQualcommを退社していますが、2015年末まで同社のCLOとして長く活躍し、CLO誌から個人でも学習部門でもAwardを受賞しています。今年のATDセッションでは、今のQualcommは4半期ごとに①事業戦略の遂行と②企業文化にかかわる人材開発指標をインフォグラフィックにして報告すると発表していました。また、セッションの参加者からレベル2やレベル3をどうしているのかという質問に対し、測定していないと明言していました。

CLO誌 Award

Qualcomm:A Legacy of Learning

ATD TV Conference 2016 sessions(ATD会員のみ視聴可能)

Secrets to Building an Award-Winning Learning Organization (SU110)

興味深かったのが、QualcommではPathgather社のLMSを活用して、モバイル中心の学習や従業員同士のソーシャルな学びが広く浸透しているということです。たとえば、従業員の43%が従業員向けAppstoreにアクセスし、ユーザーの50%以上がそれらのコンテンツに2万時間以上アクセスしているそうです。

また、LMSのポータルサイトはFacebookやYouTubeと同様の使い勝手になっており、従業員の50%以上(全社3万1000人)がポータルにアクセスし、4000人が相互にフォローして教えあっているということです。特に若いエンジニアが自分たちで「技術にかかわる学習コンテンツ」をビデオでつくっているところがすごいと言っていました。

実際にPathgatherのサイトでポータルイメージをみてみると、楽しく学習できそうな雰囲気が伝わってくると思います。

Pathgather ポータルサイトイメージomm-Pathgather Case Study.pd

Qualcomm-Pathgather Case Study.pd

今後のHRという文脈からみて、Josh Bersin (Deloitte)の指摘も非常に参考になります。BersinはHRのトレンド調査で有名ですが、Predictions 2016ではディジタルHR、パフォーマンスマネジメント、リーダー育成、学習のコンテンツ、HRアナリティクスなど、10のトレンドについて非常に興味深い先進事例をたくさん紹介しています。

Bersinは企業内学習のコンテンツは従業員が中心となってつくる時代になったと言っています。その背景としては、Pathgatherのように新しいLMSが進化し、モバイル対応したシステムで従業員相互のやり取りがよりスムーズになり、キュレーションやお勧め機能が充実し、本当に学習プラットフォームとして機能してきたことをあげています。

L&Dスタッフの役割自体も研修やeラーニングを設計する「インストラクショナルデザイナー」から職場でのさまざまな学びを設計する「学習経験のデザイナー」に変化しているとも言っています。

特に印象に残ったのは、次のような趣旨を述べていることです。

単独の学習指標に力を注いだ時代は終わろうとしている。言うまでもなく、学習コンテンツの利用度や活用度合の測定は必要だが、さらに重要なことがある。それは、学習データと他の従業員データを照らし合わせ、学習したことにより、社内のどこでどのように営業業績が向上したのか、キャリアの発展に役立ったのか、リーダーの育成に役立ったのかをみることだ。

Bersin Predictions 2016(調査レポート)

Webinar Goal Summit:The New Organization ? Different by Design

Thalheimerは、学習により職場でのパフォーマンスが実際にどれだけ改善したのかを見る研修アンケートを提案し、ElkelesやBersinは経営が注視している業績指標やタレント指標と学習指標の連動を強調しているのだと思います。

今年のATDではビデオコンテンツの開発やLMSの選択にかかわるセッションが増えていました。

貴社では、経営陣は人事・人材開発に何を求めているのでしょうか?従業員の職場の学びをどこまで支援しますか?何を人材開発部門の成果としますか?どのような人材開発指標を設定しますか?

以上、貴社の人材開発部門での議論の材料に少しでもお役に立てば幸いです。

ヒューマンパフォーマンスはパフォーマンス・コンサルティングを実践します。

人にかかわる施策、人材開発と事業戦略の連動性を高め、業績向上に貢献することがテーマです。研修効果で悩んだことがある方には有効なフレームワークです。人材開発のあり方や研修の見直しを検討されている人材開発担当の方におすすめです。

お気軽にお問い合わせください。

代表者プロフィール

鹿野 尚登 (しかの ひさと)

1998年にパフォーマンス・コンサルティングに出会い、25年以上になります。

パフォーマンス・コンサルティングは、日本企業の人事・人材開発のみなさまに必ずお役に立つと確信しています。

代表者プロフィール

代表ごあいさつはこちら