よくある質問

ここでは、よくある質問について解説します。

目次

1. パフォーマンス・コンサルティングは現在どうなっているのですか?

2. パフォーマンス・コンサルティングのモデルが新しくなったそうですが?

3. L&D for L&Dとは何のことですか?

4. ひょっとして知りたいことですか?

- 人材開発担当に必要なスキルは何ですか?

- パフォーマンスの定義は?

- パフォーマンス・コンサルティングとは?

- 研修効果を高めるにはどうすればよいですか?

- 研修効果測定にはどのような手法がありますか?

- 米国の人材開発はどのように変化しているのですか?

- 研修設計はどのように変化しているのですか?

- 研修転移のモデルや事例はあるのですか?

よくある質問

Q1.パフォーマンス・コンサルティングは現在どうなっているのですか?

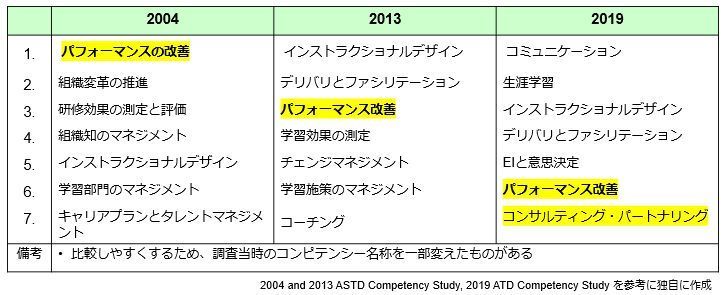

2004年時点の「今後重要な専門的なケイパビリティ」では「パフォーマンス改善」=パフォーマンス・コンサルティングがトップで大注目されていました。

2013年の調査でも「パフォーマンス改善」は3番目に重要とされており、人材開発担当の重要な専門性のひとつとして認識されていることがわかります。

2019年には重要度は下がったように見えますが、実は「専門コンピテンシー」と「一般的な個人コンピテンシー」を同列に評価し始めた結果であり、専門コンピテンシーだけで見ると2013年と同じ結果です。

つまり、20年近くパフォーマンス・コンサルティングは人材開発担当の重要なコンピテンシーとされているのです。

ATDコンピテンシー 今後重要なケイパビリティ推移

ISPIではHPT(Human Performance Technology)、ATDではHPI(Human Performance Improvement)といろいろ呼び方がありますが、本質は同じです。

Robinson夫妻の『Performance Consulting』は3版ありますが、今や人材開発の古典扱いになっています。

パフォーマンス改善のための人材開発は具体的に何をどうすればよいのか、多くの事例をもとに解説したテキストとして位置づけられています。

1995年初版

2008年第2版

2015年第3版

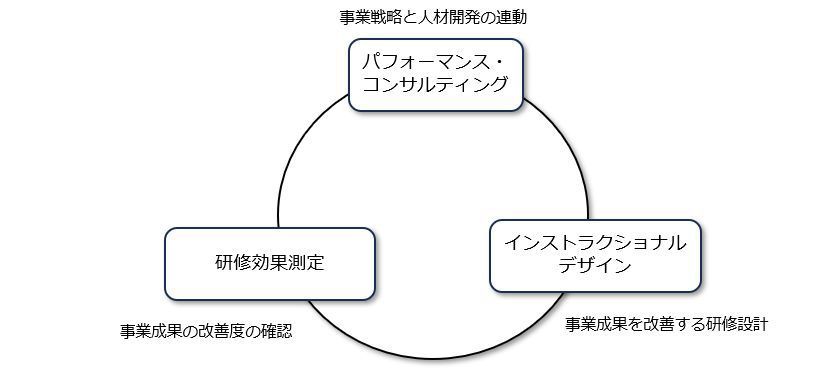

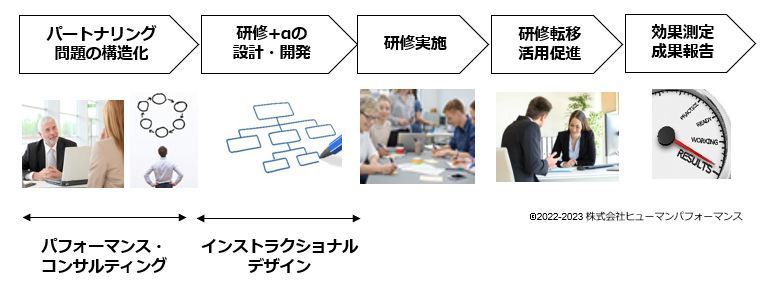

Q2.パフォーマンス・コンサルティングのモデルが新しくなったそうですが?

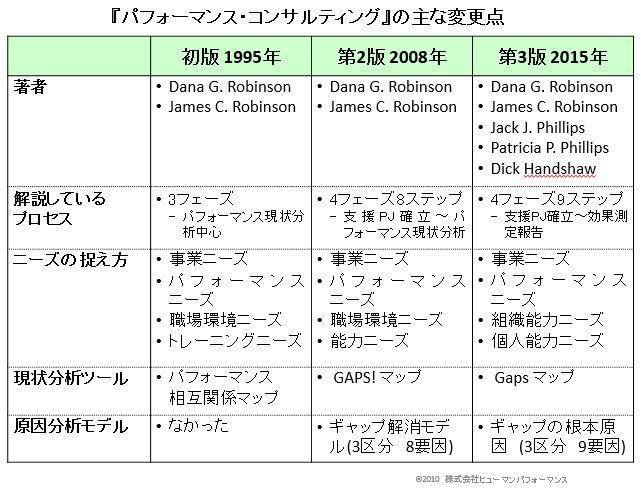

ロビンソン両氏はパフォーマンス・コンサルティングの実践を続けながら分析ツールやモデルを進化させています。初版ではわかりづらかったパフォーマンス問題の原因分析やクライアントに問いかけをするときのメンタルモデルなど、多くのことを改善しています。

2002年に出た邦題『1分間問題解決』を読んでいただくと、4つのニーズ、GAPS!ロジックの活用の仕方がよくわかります。パフォーマンス・コンサルティングの本質が短時間で理解できると思います。

2005年のStrategic Business Partnerを読んでいただくと、GAPS!マップとその活用の仕方がご理解いただけると思います。

そして、2008年に出たPerformance Consulting second edition (邦題『パフォーマンス・コンサルティングⅡ』2010年)では、上記2冊で紹介してきた最新のモデルやツールについて事例を交えながらわかりやすく解説しています。

さらに、2015年に出たPerformance Consulting third editionでは、ROIのフィリップス夫妻やDick Handshawと一緒にパフォーマンス・コンサルティングの支援のきっかけをつかむところからソリューションを実施して効果測定し、その報告をするところまでを再度整理しました。第2版での定義やモデルなどが微修正され、最新の実践事例が紹介されています。

初版から具体的に何がどのように変わっているのかは、パフォーマンス・コンサルティングのモデル・ツールの進化 と - ATD 2015報告-パフォーマンス・コンサルティング 3.0をご確認ください。

Q3. L&D for L&Dとは何のことですか?

L&DとはLearning & Developmentの略で、人材開発部門のことです。かつて'90年代はHRD(Human Resource Development)と呼ばれていましたが、今はL&DとかTD(Talent Development)とか呼ばれることが多くなっているようです。

HRDは文字通り人材開発という漢字が当てはまると思いますが、TDは「人財」開発という語感があるような気がします。L&Dは適切な訳語がまだないと思います。

というのも、Learningの内容は、オンラインでの学び、職場の実務を通じた学び、同僚や社外の友人などとのFacebookやtwitterを通じた学びなど概念が広がっているからです。最近のハーバード大やINSEADが企業と共同開発したオンライン学習は、まさにこれらが融合するように最初から設計されています。

「L&D for L&D」というのは、平たく言えば「人材開発部門の人材開発」のことです。今や人材開発スタッフが学ぶべき領域が広がり、必要な専門知識が増えていることが背景にあると思います。

人事・人材開発のスタッフが自己啓発で最新のトレンドを学ぶのは当然だとは思いますが、それに加えて年に一度くらいは部門をあげて「デジタル化が進むL&D」や「L&Dの基本」を学ぶことが必要になっているのかもしれません。

ハーバード大のHBX

Qualcommの自社学習アプリ

人材開発担当に必要なスキルは何ですか?

コロナ後、人材開発担当に必要なコンピテンシーは?

パフォーマンスの定義は?

パフォーマンス・コンサルティングとは?

研修効果を高めるにはどうすればよいですか?

研修効果測定にはどのような手法がありますか?

米国の人材開発はどのように変化しているのですか?

研修設計はどのように変化しているのですか?

ニーズ把握や研修設計など、新しいモデルは出ているのですか?

研修転移のモデルや事例はあるのですか?

事業・人材開発の効果的なニーズの把握と整理にはコツがあります

パフォーマンス・コンサルティングⅡ

事業成果・研修効果にこだわる人事・人材開発スタッフに、おすすめの一冊です。ビジネスと人材開発の連動を高めるための具体的なコツを整理した本です。

- 経営幹部から事業の観点で人材開発ニーズを聞きだす質問例

- 多くのニーズを構造的にまとめるツール

- 従業員のパフォーマンスが低いときの原因と対処例

- 経営幹部の戦略実行を支援した多くの事例等

人材開発の上流で役立つ情報が満載です。

代表者プロフィール

鹿野 尚登 (しかの ひさと)

1998年にパフォーマンス・コンサルティングに出会い、25年以上になります。

パフォーマンス・コンサルティングは、日本企業の人事・人材開発のみなさまに必ずお役に立つと確信しています。

代表者プロフィール

代表ごあいさつはこちら