学習エコシステムと人材開発体系

2024.1231

ここでは、学習エコシステムと人材開発体系を解説しています。

目次

●まとめ

1.学習エコシステム

1-1.背景にある米国企業のマネジメントの変化

1-2.現在求められる学習の設計原理

1-3.OK-LCDの学習エコシステム

1-4.JD Dillonの学習エコシステムの6要素

1-5.ビジネスと人材開発部門の連動-Qualcommの事例

2.日本企業の伝統的な人材開発体系

2-1.事業戦略と連動する人材戦略

2-2.ジョブ型人材開発体系イメージ

●まとめ

|

学習エコシステムは、米国企業の人材開発で学習経験プラットフォーム(LXP)の進展とともに2020年前後から出てきたコンセプトです。

学習エコシステムは、従来型のクラス研修やeラーニングに加えて、職場での他者からの学び、社内Wiki、情報システムに組込まれたパフォーマンスサポートなど、さまざまな学習をLXP上で統合し、効率的・効果的に提供する考え方です。

学習エコシステムは、日本企業の人材開発体系でよく見られる「年次・役職」×「階層別研修」「職種別・目的別研修」といった受講できる研修を示すものとは全く違います。

というのは、暗黙の前提になっている人事雇用慣行が日米の企業で異なり、重視するものが違うからです。逆に言うと、日本企業の人材開発体系は世界的には珍しい「新卒一括採用、長期雇用」を前提にした少数派なのかもしれません。

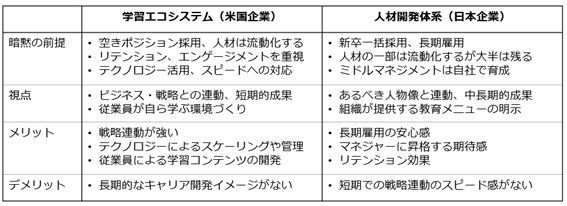

結論を先に言うと、図表1がこの両者の違いを整理したものです。

図表1.学習エコシステムと人材開発体系

ざっくりというと、学習エコシステムは「従業員が自ら学ぶ環境づくり」に重点があり、人材開発体系は「組織が提供する教育メニューの明示」に重点があると思います。

本文で解説している図表1~12は、参考文献を独自に解釈してアイコンなどを追加して作成したもので、原書にはありませんのでご了解ください。

1.学習エコシステム

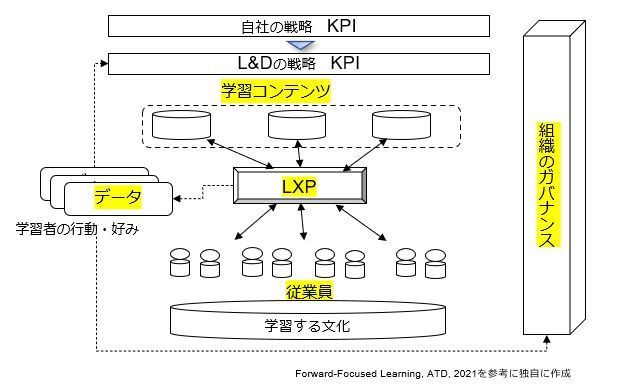

学習エコシステムの構成要素を示すモデルはいくつかありますが、図表2はそのひとつです(Forward-Focused Learning, ATD, 2021)。

図表2.学習エコシステムの5つの要素

図表2を見ると、KPI連動や学習経験プラットフォーム(LXP)が軸になっていることがよくわかります。

このモデルでは、学習エコシステムは①従業員、②学習コンテンツ、③テクノロジー(LXP)、④データ、⑤組織のガバナンスの5つで構成されています。

ここ数年で、LXPはずいぶんと進化してきました。さまざまな学習コンテンツがキュレーションされてきれいに並び、一人ひとりのジョブ・キャリア志向にあった学習パスが示されます。ひょっとすると、コンテンツの中には従業員が独自に作成した解説動画がアップロードされているかもしれません。

そして、それぞれの志向に合った適切なコンテンツがレコメンドされ、学習者が孤独にならないように学習仲間とのゲーム的な競争があり、コミュニティではチャットや絵文字スタンプで交流するといった魅力的なものになってきました。

こうしたLXP上の行動データは蓄積され、次々と活用されます。

こうしたイメージが実際にうまくまわれば、従業員の知的好奇心、組織の学習する文化、イノベーション志向を高めることになるでしょう。

学習エコシステムの構想は、こうしたテクノロジー(LXP)の進展によるところが大きいと思います。

1-1.背景にある米国企業のマネジメントの変化

もうひとつ学習エコシステムの背景にある米国企業のマネジメントの変化をみておきましょう。

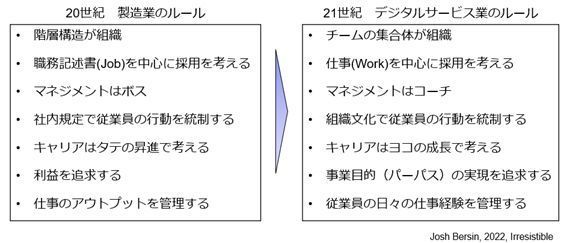

図表3は、HRテックの解説で有名なBersinが20世紀の製造業と21世紀のデジタルサービス業のマネジメントを比較し、その違いを示したものです(Josh Bersin, Irresistible, 2022)。

図表3.高業績を続ける従業員重視企業の7つの秘密

図表3の「20世紀 製造業のルール」をみていると、すぐにGEのジャック・ウェルチの顔が思い浮かんできます。

一方、21世紀に高業績・高エンゲージメントを続けているマイクロソフト、アップル、メタ、デロイト、SAPなど、デジタルサービス企業に共通するマネジメントのルールをみると、ずいぶんと中身が変化していることがわかります。

現在日本では「ジョブ型」がよく出てきますが、図表3の上から二番目の採用についてみると「20世紀はJob→21世紀はWork」となっているところが興味深いところです。これは仕事内容の変化が早く、職務記述書で限定できるような業務は少なくなっているということなのかもしれません。

あまり語られることはありませんが、米国の人材開発トレンドの底流には、こうしたマネジメントの大きな変化があると思います。

1-2.現在求められる学習の設計原理

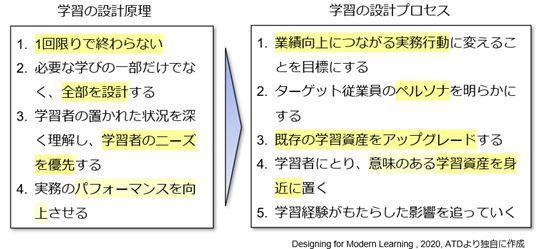

OwensとKadakiaは、ふたりの頭文字をとったOK-LCDという学習設計のコンセプトで有名です。ふたりは現在に必要な「学習の設計原理と設計プロセス」を提案しています(Designing for Modern Learning , ATD, 2020)。

図表4をみると、2010年代以降の米国の人材開発のトレンド-パフォーマンス改善が目的、ストーリーに沿った複数回での分割実施、ペルソナ設定後の学習設計など-をうまく反映していることがわかります。

図表4.現在求められる学習の設計原理と設計プロセス

さらに、図表4の「設計プロセスの3」をみると、自社で蓄積してきた既存の研修・学習教材などの学習資産をうまく再利用するなど、実務担当者の立場でかなり現実的に考えていることがわかります。著書の中では、具体的な研修開発手順やアップグレードのためのチェックリストなどを詳しく解説しています。

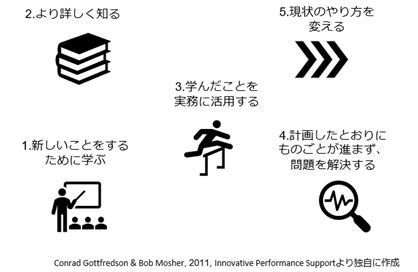

OwensとKadakiaには「従業員が職場で実務をしながらタイムリーに学べる環境をつくる」という発想があります。これは、図表5のConrad Gottfredson & Bob Mosherが提唱した「日常業務の中で学習ニーズが発生する5つの瞬間」を参考にしています。

図表5.日常業務の中で学習ニーズが発生する5つの瞬間

Gottfredson & Mosherの「学習ニーズが発生する5つの瞬間」は後述するJD Dillonやオンライン研修で有名なCindy Huggettも参考にしており、現在の忙しい時代の学習を語るときによく引用されます。

1-3.OK-LCDの学習エコシステム

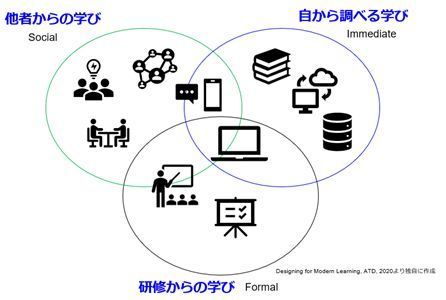

OwensとKadakiaは「学習エコシステム」とは呼んでいませんが、図表6のように学習接点を「①研修からの学び、②他者からの学び、③自から調べる学び」の3つに分け、それぞれにアイコンで表現したような学習資産を置くイメージを示しています。

図表6.3つの学びの接点に学習アセットを展開

図表6をみると、学習を広くとらえていることがよくわかります。

OK-LCDでは、ターゲットの従業員を複数のペルソナに分け、ペルソナごとに従業員の知識/スキルレベル・学習方法の好み・必要な学習量などを設定し、それぞれの従業員が適切な学習資産にすぐ手が届くように設計することを提案しています。

OwensとKadakiaはふたりともP&G出身だからかどうかはわかりませんが、マーケティングの考え方があちらこちらに見られます。

1-4.JD Dillonの学習エコシステム

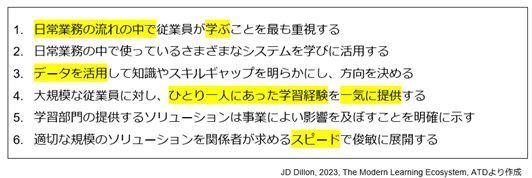

JD Dillonは著書、The Modern Learning Ecosystem(2023, ATD)の中で、現在の学習部門に必要な考え方として、図表7のような6つの原則をあげています。

JD DillonはAxonifyのテクノロジーの元責任者で、ATDのスピーカーとしてよく登場しています。

図表7. 現在の学習部門に必要な考え方 6つの原則

内容を見ると、OK-LCDの考え方と重なることも多いのですが、さらに「学びのスピードやスケーラビリティ」を際立たせている感じです。

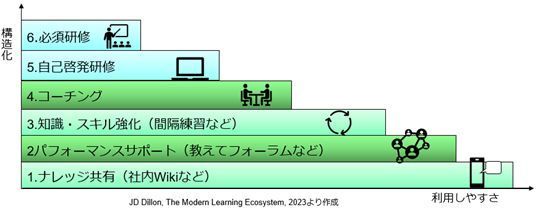

JDの学習エコシステムは、具体的には図表8のように6つの学習で構成されています。横軸に「利用のしやすさ」、縦軸に「構造化の度合い」をとって学びを整理しています。

図表8.学習エコシステム(Modern Learning Ecosystem: MLE)の6要素

意味的には、OK-LCDのように①職場で自分で調べたり、復習したりして学ぶ(1,3)、②職場で他者から学ぶ(2,4)、③研修で学ぶ(5,6)の3つに区分できます。

これらの学びは、学習プラットフォームや社内Wikiなど、テクノロジーの活用が前提になっており、基本は「職場で自ら調べて学ぶ、組織の誰かに聞いて学ぶ」イメージです。

JDもOK-LCDのようにターゲット従業員のペルソナを設定し、ペルソナの状況に応じてこの6つの要素から適切な学習を選択して設計することを提案しています。

JDは著書の中で、個人デスクがないディズニーランドのアトラクション現場や常にスピードに追われるコンタクトセンターなど、多忙な現業部門での人材開発スタッフ経験にふれています。

こうした現場では集合研修の実施は非現実的であり、個人デスクがないのでe-ラーニングも難しかったようです。その結果、スマホで調べることができる社内Wikiや社内のコミュニティの緩やかな人脈を通して学び、問題を解決したという経験を述べています。

1-5.ビジネスと人材開発部門の連動-Qualcommの事例

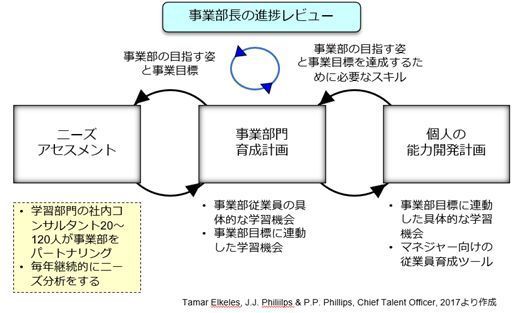

最近の人的資本経営やHRBPの文脈では「ビジネスと人事・人材開発部門の連動」がよく言われますが、図表9のQualcommの事例はとても参考になると思います(Tamar Elkeles, J.J. Philiilps & P.P. Phillips, Chief Talent Officer, 2017)。

図表9. ビジネスと人材開発部門の連動-Qualcomm

図表9のように、Qualcommでは学習部門の社内コンサルタント120人が毎年事業部のニーズ分析を行い、戦略実行に必要な育成計画づくりを支援しています。それを受けて事業部の従業員は能力開発計画(IDP)に落とし込みます。

事業部長は事業計画と育成計画の進捗をレビューし、学習部門の戦略貢献度を常に見るというわけです。こうした「ビジネスと人材開発部門の連動」の実践事例は原書をあたれば多数見ることができます。

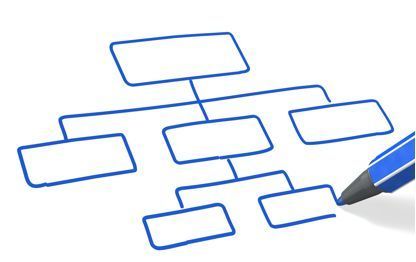

2.日本企業の伝統的な人材開発体系

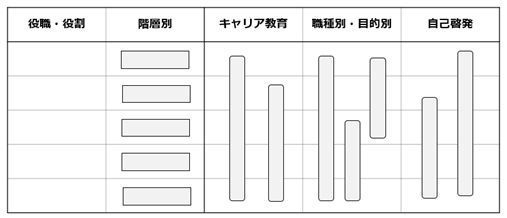

それでは日本企業の人材開発体系を次にみていきましょう。図表10は典型的な人材開発体系図で、読者にも見覚えがあるでしょう。

図表10.日本企業の伝統的人材開発体系

冒頭の図表1でみたように、人材開発体系には「新卒一括採用、長期雇用、年次管理」が暗黙の前提としてあります。

組織が「年次・資格・役割など」で必要な知識やスキルを想定し、従業員に研修受講を促すもので、何となく全員に「課長くらいにはなれるかもしれない」という期待をさせます。先々に対する安心感を与え、若手の階層別研修では同期意識を高めることでリテンション効果もあるでしょう。

この鉄板の構造は日本企業の人事雇用慣行、国民のリスク回避志向にフィット感があるので昭和から続いているのだと思います。しかし、戦略連動やスピード感を示すものが何も感じられないというのも事実です。

2-1.事業戦略と連動する人材戦略

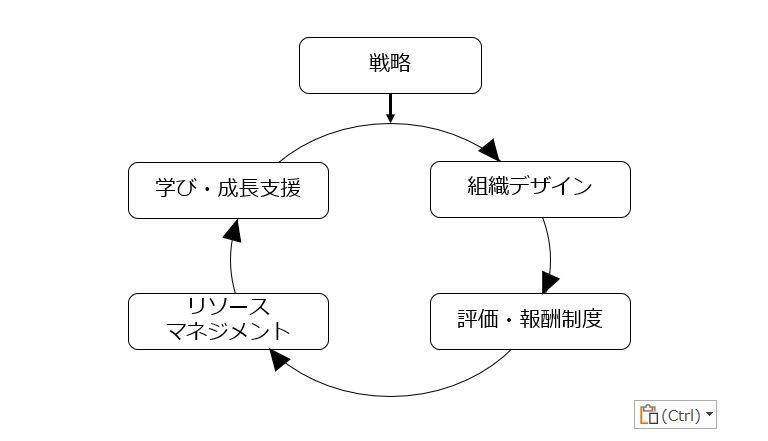

日本企業の事業戦略と人材戦略の連動でよく出てくる要素は図表11の5つだと思います。

図表11.事業戦略連動の人材戦略

人材開発は人材戦略のひとつなので、当然のことですが評価・報酬制度やリソースマネジメントなどと同期します。

下記のような人的資本経営の実践企業のIRをみると、ビジネスとの連動の潮流の高まりが具体的な施策や制度になっていることがよくわかります。また、こうした企業の人材開発体系図を調べてみると、すでに伝統的な人材開発体系は消えつつあることがわかります。

-2024人財戦略説明会 -教育研修制度

-富士通の人的資本経営について

-人材戦略

-人的資本経営 |

こうしたDXサービスをビジネスにしている企業は世界レベルでの人材獲得競争が切実であり、グローバル視点で人材戦略を考えていることがよくわかります。

各社の人材開発体系図だけではわかりませんが、IR資料をいくつか遡ってみると「ビジネスの戦略」と「人材戦略」の連動の強さがみえてくると思います。

ウリケ・シェーデは著書の中で「日本企業の変化がスローなことは停滞ではない」という趣旨のことを言っていますが、30年の単位でみたときに日本企業の人事・人材開発は大きな節目にあると思います。

ウリケ・シェーデ(再興 THE KAISHA, 2022)を読むと、現在の日本企業の立ち位置や人事・人材開発の置かれた状況がよくわかると思います。

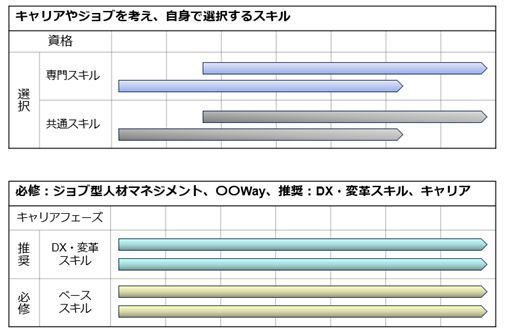

2-2.ジョブ型人材開発体系イメージ

変化してきた人材開発体系図として代表的なものを少しみておきましょう。よく登場するのが図表12のような「ジョブ・キャリア」を基軸にした人材開発体系図で、図中に鉄板だった階層別教育はもはや存在しません。

図表12.ジョブ型人材開発体系イメージ

ジョブ中心ということは、「自らキャリア選択→自分でジョブに必要な知識・スキル習得」するということになります。とはいえ、「ジョブ型の考え方、組織文化、事業戦略に必須のスキル、キャリア」などは「必修の教育」としておさえるという感じです。

こうしたジョブに必要な多様な知識・スキルを習得する学習ツールとして、学習経験プラットフォーム(LXP)を導入し、リスキリングを促す企業も増えています。

図表12のような「階層別教育がない」人材開発体系はまだ少数派でしょう。企業によっては階層別教育ではなく、「リーダーシップ教育」としているところもあります。

これからは各企業の戦略によって人材開発体系図の違いはさらに大きくなっていくのかもしれません。

以上の内容が、貴社での人材開発体系見直しの議論に少しでもお役に立てば幸いです。

ヒューマンパフォーマンスはパフォーマンス・コンサルティングを実践します。

人にかかわる施策、人材開発と事業戦略の連動性を高め、業績向上に貢献することがテーマです。研修効果で悩んだことがある方には有効なフレームワークです。人材開発のあり方や研修の見直しを検討されている人材開発担当の方におすすめです。

お気軽にお問い合わせください。

代表者プロフィール

鹿野 尚登 (しかの ひさと)

1998年にパフォーマンス・コンサルティングに出会い、25年以上になります。

パフォーマンス・コンサルティングは、日本企業の人事・人材開発のみなさまに必ずお役に立つと確信しています。

代表者プロフィール

代表ごあいさつはこちら