パフォーマンスを改善するためには?-促進要因と阻害要因

ここではパフォーマンスの促進要因・阻害要因を解説しています。

目次

1.パフォーマンス改善の原理

2.主なパフォーマンスの促進要因・阻害要因

1.パフォーマンス改善の原理

高い成果が上がるように従業員の行動を改善するためには、何に手を打てばよいのでしょうか?

これは経営陣やマネジャーが毎日のように考えている問いでしょう。

結論を先に言えば、パフォーマンスを低下させている原因に手を打つということです。

つまり、業績向上のカギを握る行動を発揮させていない原因=阻害要因を取り除き、望ましい行動を促す促進要因を強化するということです。

たとえば、個人の知識やスキルが不足している(阻害要因)のであれば、研修やEラーニングなどの学習機会を与えることで補い、さらに職場で上司や先輩のコーチング(促進要因)を増やすといった感じです。

こうして知識やスキルが高まれば、目標達成のカギを握る行動が十分に発揮されるようになります。そして、その結果、業績が改善されるわけです。

では、こうした阻害要因、促進要因とは、どのようなものなのでしょうか?

これもモデルの提唱者によって要因のとらえ方が少しずつ異なりますが、大きく言って3つのレベル

- 組織の外部環境

- 組織内部の環境

- 従業員個人

でとらえるのが一般的です。以下は、ギルバート、ラムラー、ロビンソン夫妻があげている要因を整理したものです。

2.主なパフォーマンスの促進要因・阻害要因

| ギルバート | ラムラー | ロビンソン夫妻 |

1.組織要因

| 1.組織レベル 資源(労働市場、サプライヤ、資本市場、研究機関) | 1.組織の外部要因

景気や政府の規制など |

2.職場要因

期待成果 | 2.プロセスレベル

資源(労働市場、サプライヤ、資本市場、研究機関) | 2.組織の内部要因

役割や期待のわかりやすさ |

3.個人要因

知識・スキル | 3.職場・パフォーマーレベル

期待成果 | 3.個人レベル

知識・スキル |

<参考>

Thomas Gilbert, Human Competence,1978

Geary Rummler, Serious Performance Consulting According to Rummler, 2004

Robinson & Robinson, Performance Consulting(second edition), 2008

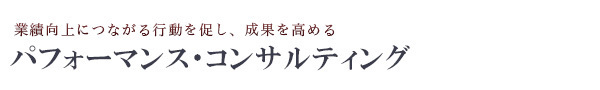

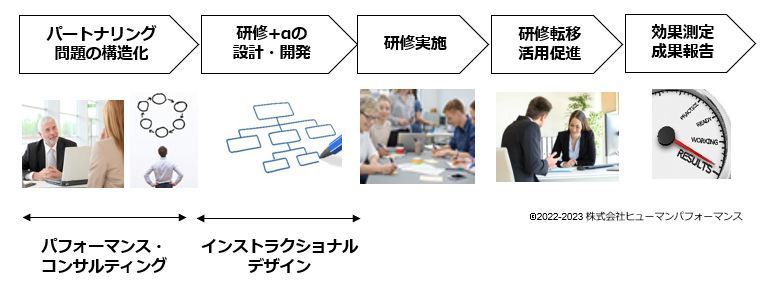

パフォーマンス・コンサルティング-基礎知識はこちら

1978年(写真は復刻版)

Geary Rummler, 2004年

2008年(第2版邦訳)

上記のラムラーだけ少し補足しておきましょう。ロビンソン夫妻もかなり参考にしたと言っています。

ラムラーは「インプット→アウトプット→フィードバック」という基本システムを軸にパフォーマンスにかかわる要因をモデル化し、3つのレベルを下記のようなシステムとしてとらえています。

- 組織レベル:

自社が資源をもとに他社との競争しながら商品・サービスを生み出し、

事業環境や市場に「適応するシステム」

- プロセスレベル:

資源をもとに商品・サービスを「加工するシステム」、

- パフォーマーレベル:

上司の期待をもとにパソコンなど機器を使って「成果を生み出すシステム」

パフォーマンス・コンサルティングでは、ある状況で何が阻害要因で、何が促進要因になっているのかを判断するために、人材開発担当(パフォーマンス・コンサルタント)がハイパフォーマーやターゲットの従業員グループにインタビューやアンケートを実施します。実際の原因は上記の表よりもう少し具体的なものになります。

パフォーマンス改善策は、それぞれの状況でみつかった阻害要因に対処するので、状況に応じて様々です。とはいえ、ターゲットの従業員と職場環境の両方に手を打つことが一般的です。

以上のように、人材開発担当(パフォーマンス・コンサルタント)は研修のことだけではなく、職場環境にも目を向けて経営幹部と一緒になって事業戦略を推進していくのです。

パフォーマンスとは?

パフォーマンスが低い原因は?

事業・人材開発の効果的なニーズの把握と整理にはコツがあります

パフォーマンス・コンサルティングⅡ

事業成果・研修効果にこだわる人事・人材開発スタッフに、おすすめの一冊です。ビジネスと人材開発の連動を高めるための具体的なコツを整理した本です。

- 経営幹部から事業の観点で人材開発ニーズを聞きだす質問例

- 多くのニーズを構造的にまとめるツール

- 従業員のパフォーマンスが低いときの原因と対処例

- 経営幹部の戦略実行を支援した多くの事例等

人材開発の上流で役立つ情報が満載です。

ヒューマンパフォーマンスはパフォーマンス・コンサルティングを実践します。

人にかかわる施策、人材開発と事業戦略の連動性を高め、業績向上に貢献することがテーマです。研修効果で悩んだことがある方には有効なフレームワークです。人材開発のあり方や研修の見直しを検討されている人材開発担当の方におすすめです。

お気軽にお問い合わせください。

代表者プロフィール

鹿野 尚登 (しかの ひさと)

1998年にパフォーマンス・コンサルティングに出会い、25年以上になります。

パフォーマンス・コンサルティングは、日本企業の人事・人材開発のみなさまに必ずお役に立つと確信しています。

代表者プロフィール

代表ごあいさつはこちら